ジョゼットもナタリーも、ドナット家に来てから五年以上たっていた。当時、英国では、フランス娘を女中として使うことがちょっとした流行だった。もちろん、質素な生活をモットーとするロバート・ドナット男爵は、そんなことなどどうでもよかったのだが、全く偶然に、二人のランス娘を家で使うことになった。女中たちは二人とも、じゅうぶん美しかったし、若い娘としての欠点を除けば、二人ともよく働いていた。

ミルドレッドも、この二人には満足していた。しかも、この二人の女中たちにとってもドナット家はいい働き口だったのだ。

女中たちには女中たちの社交の場があった。月に二度ほどの休みの時に、ジョゼットやナタリーたちは、一度は家に帰ったりしたが、あとの一度は、そんな女中たちのたまり場で一日を過ごすことが多かった。そこでの話題はもっぱら、自分たちの主人のことなどが多かった。

そこに集まるなかでは、二人ともまだ若いほうだったので、たいていの時は聞き手になっていた。そのうちに、同年輩の者の顔がそろうと、オシャベリしたり、そのまま外へ遊びに出たりした。

二人がそこで聞く話は、かなりひどい話が多かった。ある伯爵のところでは、女中が二十人もいて、そこにいる若い女中は毎日のように鞭でぶたれているという。女中がしらに毎晩呼び出されて打たれるし、主人や女主人からもしじゅうたたかれているらしいのだ。

しかし、その娘は、家族を養っていたし、その伯爵の家のお給金はナタリーたちよりもかなりよかったから、やめるわけにはいかなかったのだ。

二人は、もっとひどい話も聞いた。そして多くの家がみんなそんなふうだった。だから二人は、ドナット家にいることをラッキーだと思っていた。なにしろ、主人に打たれたのは、二人とも数えるほどだし、奥様に打たれるのだってけっして、毎日というわけじゃなし、それも、鞭ばかりとは限らなかったので、とにかく、はじめて働きに出た先が、かなりいいところだとは思えるのだった。二人が話をすると、ほかの女中たちは、一様にうらやましそうな顔をするのだった。二人はいつも満足していた。

しかし、今、二人の目の前には鞭を持ったロバート・ドナット男爵が立っていた。

「さあ、ミルドレッドの言ったことが聞こえたかね。きょうはわたしが罰を与えてやる。おまえたちのみだらな性根を入れかえてやるぞ。からだの中の悪魔をたたき出してやる。床にひざをつけ! ミルドレッド、二人が逃げ出さんように、手と足を結わえてしまいなさい!」

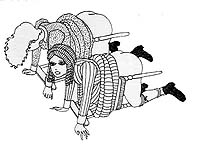

二人は何か言おうとしたが、もう口もきけなかった。黙って床にひざをついて、ミルドレッドがひもを持って来るのを待っていた。頭を下げ両手を足のほうにのばすと、手首と足首をそろえて、ミルドレッドは結わえてしまった。

女中たちは顔を床におしつけるようなポーズになった。そのかわりお尻だけはいやでもうしろに突き出さなくてはならなかった。そのうえ、たおれないようにするには、かなり両足を開かなくてはならなかったのだ。ミルドレッドは、二人の両手を縛り終わると、制服のすそを背中の上までまくり上げた。

ブルマーはもう脱がされていたので、ナタリーとジョゼットは、ふっくらと盛り上がったお尻を二つ並べて、鞭を持ったロバート・ドナット男爵のほうに向けていた。

「男爵様あ、もう二度とあのようなことはいたしません。どうぞお許しを……」

「奥様、どうぞ、あまり強くたたかないようにおっしゃってください」

二人は泣きながら哀願したが、ロバートがうしろでヒュウ! ヒュウ! と音をさせながら籐鞭の素振りをすると、思わず首をすくめ、声も出なくなってしまうのだった。

ナタリーは目をとじた。そして最初にたたかれるのは自分のほうだろうと思った。なぜか、そんな気がした。年上ということかもしれないが、からだの力をぬいて覚悟を決めた。

ロバートは、ほんとうにおこっていたし、悪い習慣から二人の女中を救ってやろうと思っていた。それにしても、この二人はすっかりおとなっぽくなってしまった。自分が命令してポーズを取らせたものの、少々悩ましい光景に気おくれしてしまった。

ミルドレッドのほうを見ると、“早く”と言わんばかりに目で合い図をした。

ロバートは、気を取り直して鞭を振り上げると、まるで自分に挑戦でもするかのように、突き出しているナタリーの丸い丘に打ちおろした。

「あ−っ」と叫んで、ナタリーのからだがピクッと動いたが、ほとんどその姿勢を変えることができなかった。

ロバートの次の鞭は、ジョゼットをとらえた。ジョゼットは、ナタリーよりずっと大きな声で叫んだ。

ロバートの鞭は交互に二人のからだの上で鳴った。ナタリーにはロバートの姿は見えなかった。ミルドレッドは腕組みをして立っていた。いくら叫んでも、ナタリーのほうに顔を向けてはくれなかった。お尻は焼けるように痛く、からだじゅうの汗が絞り取られるようだった。

「フーッ、ミルドレッド、もうじゅうぶんじゃないかね、これで少しは懲りただろう」

「そうですね、あなたはじゅうぶんに鞭を与えてくださいましたわ。これでもまた同じようなことをするなら、今度こそは、考えなくてはいけませんものね」

ミルドレッドはひもを解いてやった。ナタリーもジョゼットもぐったりと床の上にのびてしまった。二人とも、からだを波打たせて泣いていた。

「そんなところで寝るつもりじゃないんだろうね。ぐずぐずしてるのは大きらいだよ。さっさと立って着物を直しなさい」

ナタリーとジョゼットはふらふらと立ち上がった。二人とも、ロバートの顔を見ると急に顔を赤らめて、乱れたすそを直し、髪を直した。

ようやくお許しが出て、二人はふらつく足で自分たちの部屋まで戻った。ベッドにからだを投げ出すようにして横になると、また新しい涙がわき出して来た。ジョゼットはぶつぶつと恨みごとを一人でシャペっていたが、ナタリーは泣きながらも、これでまた完全にもとのように自由になったことをよろこんでいた。

次の日は、朝から雨が降っていた。二人は台所で立ったままジャガイモの皮をむいていた。とてもすわることなぞできないのだ。

「ねえ、ナタリー、あんたにお礼を言わなければいけないのかしら」

「さあ、どうかしらね。どうでもいいわ。でも、とにかく、自分のからだが自分のものになったことだけは碓かなようね」

「でも、きのうは死んじゃうかと思ったわ」

「ふふ、ジョゼットは大げさね。あれくらいで死にやしないわ。ポカポカあったかくっていい気持ちさ」

「へっ、負けおしみね! 自分だって、きのうはキイキイ泣いてたくせに」

「そうね、たんな様のは痛いんだもの。それに、いくらご主人だって、あんな格好でいる時に見られるのはいやよ、恥ずかしいわ」

「だって、お嬢様だって、裸のお尻をぶたれるのだものしかたないよ」

「バカね、自分の娘じゃない。親子なら平気よ、そうでしょ」

「それもそうね。さあ、終わったわ。あたし、火をおこすから、おナベに入れといて。水かげん気をつけてね。きょうばかりは、つまらないことでたたかれたくないわ」

「だいじょうぶよ。そんなへまはしないわ。あ−あ、いやな雨ね。あしたも雨だったら、乾燥室に火を入れなくてはね。洗たく物がたまってるわ。あら、お嬢様たちのお帰りよ、もうそんな時間なのね。お湯は沸いていて? すぐにお茶になるわ」

二人の娘はたいそうきげんがよかった。二人とも、たいせつそうに、小さなメダルをミルドレッドに見せた。そのメダルには、学内対抗テニス試合第二位と刻んであった。

「二人とも二位だったの」

ええ、そうよ。二人とも決勝で負けちゃったの。悔しかったのよ。とくにソニアはね、フル・セット戦ったのよ」

「ジュニアクラスの時は、ヴィオラが学校じゅうをわかせましたわ、伯母様」

「それはよかったね。ソニアはさっそくお母様に手紙を書くといいわ」

「はい、そうします。だって、始めてですのよ、テニスでメダルをもらうなんて。ヴィオラと練習していたのがよかったんだわ。母はきっとびっくりしますわ」

こうばしいクッキーを口にほおばりながら二人は熱いミルクティーを飲んでいた。

いつもよりずっと長くオシャベリをしていたが、ようやく二人は勉強部屋に上がっていった。ミルドレッドは台所に来て、夕食のことをあれこれとさしずしていた。ナタリー、きのうはだいぶこたえたかい?」

「はい奥様、そりゃ−もう……」

「ジョゼットもまだ痛むかい?」

「はい奥様、だんな様のはとてもきくんです。きょうは、一日じゅう立っておりました。」

「そうかい。でも、自分たちが悪いんだから、しかたがないね。それに、はっきり言っとくけど、わたしはまだ、おまえたちを信用してはいないんだよ。そのつもりで気をつけることだね。わたしもじゅうぶん注意しているからね。わたしの目の届くところはいいとして、休みの日には、最初のあれを着けて外出するんだよ。外に出て何をするかわからないからね」

ミルドレッドは、あとの仕事を女中たちにまかせて上にあがった。あいかわらず雨はしとしとと降っていた。本を持ってベッドに横になったものの、本を読むでもなく、ミルドレッドは、うす暗くなった部屋の中で、ふっとため息をついた。

毎年、決まった時期に夫は忙しくなる。なにも、ことしに限ったことではないのだからそう心に言い聞かせたものの、最近は、少々からだをもてあましていた。とくに雨の日などは、外に出て気晴らしもできないし、娘たちはかってに大きくなって行くようで、目じりのシワがちょっぴり気になり出していた。

ミルドレッドはすっと立ち上がると、窓にカーテンを引き、部屋のドアにカギをかけた。姿見の前でドレスのボタンをはずした。きぬずれの音とともに、ドレスはからだをすべって足もとにたまった。

コルセットをはずし、まっ白なレースで飾られた下着も脱いでしまうと、あとはブルマーだけだった。思いきってそれも脱いでしまうと、姿見の中のミルドレッドは、生まれたままの姿になっていた。

靴もぬぎ、はだしになると、厚いじゅうたんの感触が気持ちよかった。ミルドレッドは鏡の中の自分に話しかけた。

「どう、わたしはおばあちゃんなの? そんなことないわね。まだ、ウエストだってこんなに細いし、胸も腰も丸く張り切っているわ」

両手を胸にあて顔を上げてポーズを取ってみる。ミルドレッドのからだは、まだまだ若々しく、美しかった。

横を向くと,豊かな腰が現われた。腰にもおなかにも、余分な肉などついていなかった。

鏡の中のミルドレッドはさまざまなポーズになって、自分の美しさを碓かめているようだった。しばらく鏡の中のミルドレッドとの対話はつづいた。そして、そのままの姿でベッドにうつぶせになった。堅いロバートの胸がたまらなくほしかった。あの太い腕でしっかりと抱いてほしかった。

足をバタバタさせ、まるでききわけのない子供のように激しく頭を振った。からだじゅうを熱いものが走った。

急に寒さを感じてベッドの上に起き上がった時ミルドレッドは、けだるい思いがした。立ち上がって、自分の脱ぎすてた下着を拾いに行った時、チラッと見た鏡の中のミルドレッドは、髪を乱し、悲しそうな目をしていた。

「おバカさん。おまえも、女中たちのようにうんと鞭で打ってもらうといいんだわ」

ミルドレッドは、自分に少々腹をたてていた。手早く着物を着て化粧台の前にすわると、髪を直し、顔を直した。

ベッドの乱れはまるで自分の狂態を見ているようで、あわててベッド・カバーを直しながら、思わずひざをついて両手を組み合わせた。何かとてもバカなことをしてしまったような気がしたからだった。でも、ようやく気を取り直して台所に降りていった。

「もう全部用意ができております、奥様」

「そう、早くできたね。雨が降っていやなお天気だから、こんな日には、せめてテーブル・クロスだけでも楽しいものにしましょう、赤い格子のがいいわ」

「奥様、たぶんそうおっしゃるだろうと思って、ちゃんと出しておきましたわ」

「まあ、ナタリーは、すっかりわたしの癖を覚えてしまったのね。よく気がついたわ。女は、そういうことに気がつくようにならなくてはだめよ」

ミルドレッドはすっかりきげんをよくしていた。その時、二階のほうから、ガシャーンという音が聞こえ、思わず三人は顔を見合わせた。そして次の瞬間には、階段のほうへ走っていた。

ミルドレッドがヴィオラの部屋のドアをあけた時、部屋の中には、二人の娘が天井のほうを見上げて立っていた。音の原因はすぐにわかった。天井から下がっていた電気の笠五つのうちの一つが床の上でこなごなになっていたのだった。

それは、娘たちが勉強している机のすぐそばだったので、ミルドレッドはたいへん心配して、二人にけがのないことを碓かめたのだった。もしも、ソニアにけがでもされたら、たいへんなことになる、と思ったからだった。とにかく、二人とも無事なことがわかって、ミルドレッドはホッとしたと同時に、なぜ笠が落ちたのかを問い正しているうち、ミルドレッドの顔は次第にきびしくなっていった。

「なんですって、テニスをしてたというの。わたしは、お勉強をしているものと思ってましたけどね。いったい、どういうことなの」

「伯母様、申し訳ございません。あたくしは、お勉強が終わってからって言ったんですけど、少しだけって言うものですから。でも、はっきりあたくしがやめさせるべきでした。勉強の途中でテニスなんて。それに、笠に当てたのはあたくしです。軽くボレーしたつもりが……」

「もうけっこう。何がボレーですか。勉強が終わろうと終わるまいと、あなたがたのお部屋は、テニスをするのにふさわしくないわ。その点はどうなの?」

「……」

二人は黙って下を向いてしまった。

「ソニア、あなたはきのうお約束したばかりよ、もう二度とバカなことはしないと言ったのは誰だったかしら? きょうのことは、あまり利口なこととは思えませんよ。ヴィオラだって、きのう、ソニアが罰を受けるのを見ていたでしょ。おまえたちには、あれくらい平気なようだね。お黙り! おまえたちは少々甘やかされていい気になっているんだね。きのうお父様の言ったことを覚えているだろうね、子供っぽいイタズラほどきびしく罰せられるべきだ、そうおっしゃっていたね。お父様の言いつけどおり、きょうはたっぷりとおしおきするからね」

ドアのところに立っていたナタリーとジョゼットにガラスの破片をかたづけるように言って、ミルドレッドは外に出て行ったが、戻って来た時は籐鞭を持っていた。

「だいぶちらばっているようだから、気をつけて拾っておくれ。手をけがしないようにね。ソニア! ヴィオラ! きょうは、この鞭でやるよ。いくら泣いたって、だめ。いやなら、もうバカなことはしないことね。さあ、わかったら早くなさい」

「伯母様ここで……?」

「そうよ、ここではいけなくって?」

「だって……女中たちが……」

「ええ、いますよ。バカな娘たちがこわしたランプの笠の跡かたづけをしてね。ソニア、これ以上わたしをおこらせないことよ」

ヴィオラは、女中の前で罰を受けることに慣れていたが、ソニアには始めてのことだった。首をうなだれて、しかたなく二人ともスカートの中に手を入れ、下着をはずした。足もとにふわりと丸まった布から両足をぬくと、小さくまるめてベッドの上に置いた。

ミルドレッドは、二人の動作を目で追いながら、どうしてやろうか、と考えていた。二人の娘はすっかりあきらめたのか、自然な動作でイスを持ち出した。ミルドレッドはつかつかと近づくと、二つのイスの背もたれに手をかけると、うしろに押した。イスは、背もたれを床につけてあおむけにひっくりかえった。

「きちんとすわってお勉強できない人には、このほうがお似合いよ。脚の間にひざをついて、手は背もたれのほうにつきなさい」

ソニアとヴィオラは、おずおずと、言われたとおりにした。別に変わったポーズではない。床に四つんばいになった形だったが、おなかのところにイスがあった。しかられる前にそっと、すそをたくし上げて用意をした。

「いいこと、きょうのママは、とてもおこっているのよ。二人とも、きのう注意されたばかりなんだからね。どんな言い訳も聞くわけにはいかないのよ。ソニアのお尻には、きのうの鞭の跡がハッキリ残っていますけど、手かげんしませんよ。レディーとしての教育を受けているあなたがたが、このように考えのない無作法なことを平気でやるのだから、罰を受けるのは当然ですよ。最近のおまえたちは、お尻をたたかれることぐらい平気なんだからね。少しは恥ずかしいと思わないのかい? 逃げ出さないように足を結わえてやろうね」

いつの間にかミルドレッドの手には、何本かの細いロープがあった。

「イスの脚の外に自分の足をお出し」

ソニアは思わず唇をかんだ。しかし、言われたとおりに、もぞもぞと足を開いた。ミルドレッドは容赦なくその足をイスの脚にくくりつけていった。ひざのところと足首と、両方結わかれたので、足も腰もすっかり開いて、ソニアにとっては最後のプライドだった、足をとじ合わせていることすらもできなくなってしまった。

ぶざまに足を開き、お尻をうしろに突き出しているそのうしろのほうで、カチャカチャとガラスの破片を集めている音が聞こえた。見られている、と感じた時、ソニアは急に血が逆流する思いだった、恥ずかしさに顔を伏せたが、ミルドレッドは、宣告したとおりに、鞭をふるったので、最初の一打で、恥ずかしさなどどこかに吹き飛んでしまった。

それからの数分間、鞭の音と二人の叫び声との狂奏曲は、二人の女中が思わず手を止めてしまうほどだった。

もちろん、ヴィオラとソニアにしても、これほどひどいおしおきは始めてだった。とても、じっとしていることができなくて二人とも、なんとかのがれようとからだを動かした。ガタガタとイスを引きずるようにして、2インチ、4インチと少しずつ前のほうへ進んだが、別になんの役にも立たなかった。

ソニアは、そのうえ、なんとかして不始末をしないように、いっしょうけんめいにこらえていた。あまりの苦しさに、からだの筋をちぢみ上がらせると、そのたびに、さいぜんのお茶が、しかも、きょうはいつになく三度もお替わりをした紅茶が、からだの中であばれ回っていじめるのだった。

ヴィオラは、ほんの少し前に限界に達していた。それでも、せいいっぱいこらえたつもりだったが、最初はほんの少し、生暖かい液体がつ−っと足をつたって流れた。思わず歯をくいしばってこらえたが、そこをすかさずミルドレッドの鞭が打ちおろされ、最後の気力も打ち砕かれてしまった。からだの中の液体は、ぶざまな音とともに床に流れた。

ソニアは、からだをふるわせながら、その音を聞いていた。できれば、耳をふさぎたいくらいだったが、それもできなかった。

今まで交互に打たれていたのが、今度は、ヴィオラがつづけて打たれていた。最後の仕上げのつもりなのだろうか。ソニアはじっと待っていた。

ヴィオラのほうが終わったらしく、ミルドレッドは、からだの位置を少し変えて、ソニアを打ちはじめた。上に下に、右に左に、小気味のいい音をたて、鞭が連打された。ついにソニアも限界を越えてしまった。いくら力を入れようとしても、一度ゆるんだ筋肉はどうすることもできなかった。

「あっ、あ−っ」

情けない声をたてながら、成り行きにまかせるよりなかった。しかも、その時は、ミルドレッドの鞭も休んでいた。

一瞬、不思議なくらい、部屋の中がシーンとした。その中で、ソニアのからだからほとばしり出る液体だけが、分厚い板張りの床に大きな音をたてて流れた。

ソニアは、その音を止めるすべもなく聞いていた。からだじゅうの汗がいっぺんにふき出して、冷たい汗は、ふくよかな胸の谷間を伝わって流れた。口の中だけがカラカラにかわいてしまって、声もかすれてしまった。

ミルドレッドは再び鞭をふるおうとしたが、もう二人のお尻には白いところがほとんどなかった。紅紫色に色どられた二人のお尻を交互に見比べて、それ以上たたくことはやめにした。

ちょうど、女中たちも、ガラスを集め終わって出て行くところだった。

「二人とも、それを始末したら、すぐにそうじの道具を持って来なさい」

ミルドレッドは、女中にそう言いつけてから、ソニアとヴィオラの足のヒモを解いた。すぐに、かわいた布をミルドレッドは二人の娘に渡した。二人ともドレスはだいじょうぶだったが、足はぬらしてしまっていたのだった。

ヨロヨロと立ち上がり、片手でドレスのすそを持ったまま場所を変えて、それぞれ自分で足をふいた。足もとをふくためにからだを二つに折ると、打たれたところがいっそう痛みを増した。半ば放心したように二人は、泣きながら大粒の涙をポロポロと床にまきちらしていた。

ようやく靴と靴下をぬいで、はだしになると、ミルドレッドは、二人の腕を取ってベッドのところまで連れていった。

「しばらくここで休んでいなさい。そう、腹ばいになっているといいわ。油を塗っておいてあげるからね」

はれ上がった二人のお尻に油を塗り込んで新しいタオルを巻きドレスのすそを元どおりに直しているうち、二人は身動きもせずベッドの上に長々とのびていた。

女中たちが戻って来ると、ミルドレッドは部屋から出て行った。女中たちは床に水をまき、柄付きブラシで床を洗った。そのあとを手早くモップでふき取ると、道具をまとめてジョゼットが持った。ナタリーはそっとベッドのところに来て小声で、

「お嬢様、ソニア様、ぬれタオルで冷やしてさしあげましょうか?」

ソニアは黙ってかぶりをふった。ヴィオラちょっと顔を上げて、

「いいわ。そのかわり、冷たいお水をちょうだい。のどがカラカラになってしまったわ」

「わかりました。すぐ持って来ますからね。すぐに来ますから」

ナタリーが冷たい水を持って来ると、二人の娘の手を取ってベッドから床におろした。二人は、すわることができないので、立ったまま水を飲んだ。目は赤く泣きはらしていたが、もう二人とも泣いてはいなかった。

「たいへんでしたねえ、あんなにおおこりになった奥様なんて、初めてですわ。ほんとうにきびしい折檻でございましたね。あんなになさらなくてもいいのに」

「いいのよ、ナタリー。ほんとうにあたしが不注意だったんですもの。しかも、きのうおじ様からしかられたばかりなのに……どんなにおこられても、しかたがないわ。でも、痛かったわ。もう少しで気を失いそうになったわ。それに……それに、あんなそそうしてしまって……恥ずかしくて、死にたいくらいよ。おそうじしてくれてありがとう、ごめんなさいね」

「とんでもございません、ソニア様。そんなこと、少しもかまいません。それに、あれだけたたかれれば、どうしたってそそうすることがあるんですよ。わたしたちだって、以前はよく……今はそんなこともなくなりましたけどね。でも、ほんとうに一度や二度じゃないんですよ。ジョゼットだって何度もあるんですもの、しかたのないことなんですよ」

「そう言ってもらうと少し気が楽になるわ。でも、恥ずかしいことには違いないんですもの」

「そうですねえ、女は損ですね」

「男の人はそんなことないの?」

「エッ? ええ、まあ、そうらしいですね。それに、男は、たたかれる時だって、たいてい背中ですもの。わたしだって、背中をたたかれるならガマンできそうですわ」

「でも、母が言ってました、背中をたたくと、病気になったりするんですって。だから、女の子はいつでもお尻をぶたれるんですって。それがいちばんいいって言って……」

「そうですか、それじゃしかたありませんね。せいぜい気をつけて、たたかれないようにすることがいちばんいいようですね」

「そうね。これから気をつけるわ。ヴィオラ、あなた、だいじょうぶ」

「ええ、まだ少しふらふらするけど、だいぶよくなったわ」

「さあ、もう少しお休みなさい。お食事の時は、イスにすわらなくてはなりませんよ。タオルをもう一枚巻いておきなさい、少しは楽にすわっていられますから」

「それはいいわ。あたし、そうしょう。ソニアもそうなさい。一時間もあのイスにすわっているのはたいへんよ」

「ええ、そうするわ。きのうだって、とてもつらかったんですもの、きょうはもっとたいへんよ」

二人はベッドに戻り、ナタリーは部屋から出て行った。

台所では、ジョゼットが一人でゆうゆうとお茶を飲んでいた。

「上のお二人さんはどうまだ泣いてる?」

「ううん、もうだいじょうぶよ。でも、あのことは、ソニアにはショックだったらしいわ」

「そうだと思ったわ。お嬢様育ちですもの。かわいそうに。きっと始めてなんじゃない、あんなにたたかれたの」

「そうでしょうね。でも、いいわ。あと始末は人まかせなんだから。わたしたちの時はどう、目が回るほどたたかれたあとだって、自分のよごした所は自分で始末しなければならないんだから、のんびりベッドで昼寝なんてできないものね、けっこうな身分よ」

「なに、ぶつぶつ言ってるの。ホラ、お茶がさめてしまうよ。ミルクも暖めておいてあげたのに。もうあまり時間がないのよ、早くお飲みなさい」

雨がサーッと音をたてて窓に流れた。ナタリーはお茶を飲みながら、あしたは乾燥室に火を入れなければと考えていた。