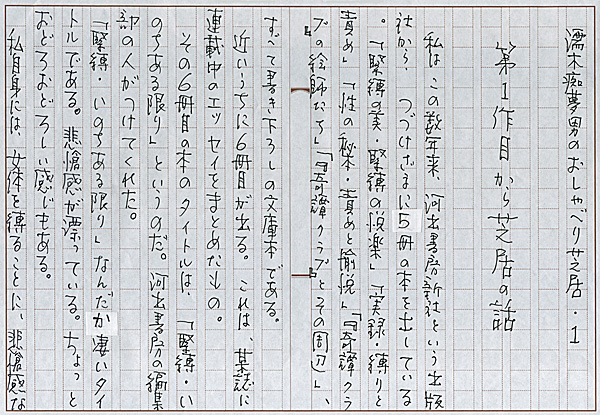

私はこの数年来、河出書房新社という出版社から、つづけざまに5冊の本を出している。「緊縛の美・緊縛の悦楽」「実録・縛りと責め」「性の秘本・責めと愉悦」「『奇譚クラブ』の絵師たち」「『奇譚クラブ』とその周辺」、すべて書き下ろしの文庫本である。

|

||||||

| | TOP | 濡木痴夢男のおしゃべり芝居 | プロフィル | 作品リスト | 掲示板 | リンク | | ||||||

|

copyright2007 (C) Chimuo NUREKI All Right Reserved. サイト内の画像及び文章等の無断転載を固く禁じます。 |