|

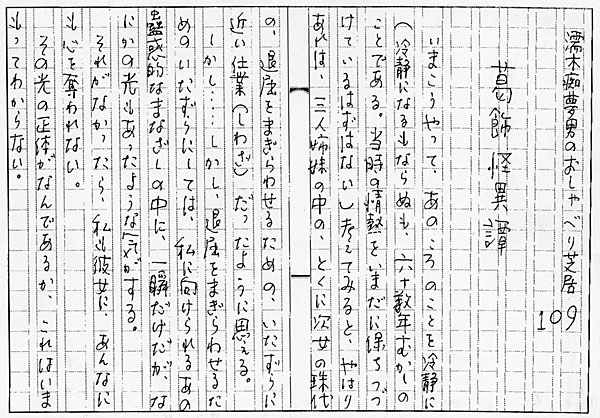

いまこうやって、あのころのことを冷静に(冷静になるもならぬも、六十数年むかしのことである。当時の情熱をいまだに保ちつづけているはずはない)考えてみると、やはり、あれは、三人姉妹の中の、とくに次女の珠代の、退屈をまぎらわせるための、いたずらに近い仕業(しわざ)だったように思える。

しかし……しかし、退屈をまぎらわせるためのいたずらにしては、私に向けられるあの蠱惑的なまなざしの中に、一瞬だけだが、なにかの光もあったような気がする。

それがなかったら、私も彼女に、あんなにも心を奪われない。

その光の正体がなんであるか、これはいまもってわからない。

愛とか恋とかいってしまえば、かんたんでわかりやすいのだが、そういう感情ともちょっとちがうような気がする。

わからない。

わからなくても、いいのかもしれない。

五歳年上の「身分」違いの女性に、あれほどつよく吸い寄せられた、私自身の気持ちもわからない。

そうだ、このとき私はまだ「童貞」だったのだ。

世間を知らない少年の、向こうみずな一途の恋、あるいは異性への憧れだったのだろうか。

いや、恋とか愛とかいうよりも、結局は思春期の少年の、異性への性欲に動かされた行動だったのだろう。

このときの私は、世間というものを結構知っているつもりでいたのだ。

世間を知っているといったところで、そんなものは未成年者の、観念的な知識にすぎないと言われてしまえばそれまでだが、谷崎潤一郎をくり返し耽読し、岩野泡鳴から近松秋江、田山花袋から徳田秋声、永井荷風まで、明治大正文学全集をほとんど読みつくしていた。

観念的と言われてしまえばそれにちがいないのだが、男女の色恋沙汰も世間の常識も、一応は心得ているつもりだった。

私はそれからも何度か姉妹の部屋に泊まりこんだのだが、その出入りには、私なりに十分に注意していた。

鶴亀荘アパートの正面玄関のガラス戸をあけると、右側に履物を入れるための大きな共同の下駄箱があり、その前からすぐに二階へ上がる階段となる。

その階段を二階へ上がりきった左側に、西木姉妹の部屋があった。

すばやく行動すれば、鶴亀劇場の楽屋にいる人々とも、二階の住人たちとも顔を合わさずに、姉妹の部屋にもぐりこむことができるのだ。

二階には、廊下をはさんで左側に五部屋、右側に四部屋あった。

すべて六畳か、四畳半一室だけのせまい部屋である。左側の部屋のほうが、日当たりがよかった。

便所も台所も、もちろん風呂もなく、入口のドアのとなりに小さな押入れが一つついているだけである。

それでも戦災で家を失った人たちにとっては、ありがたい住居だった。

廊下の突き当たりに、共同便所と、水道のついた台所がある。住人たちは交互にそれを使って生活しているのである。

同じ左側の、二室へだてた六畳の部屋に、姉妹たちの両親が住んでいた。

正確にいえば両親とその孫、つまり秀代の産んだ赤ン坊が住んでいた。

娘たちの部屋に親が顔を見せるということはほとんどなかった。娘たちのほうから両親の部屋へ、ひんぱんに出入りしていた。

母親が三度の食事をつくり、娘たちが親の部屋へ食べにいくのである。

その食物を残しておいて、珠代がこっそりと隠して私のところに持ってきてくれる。三人の姉妹は団結力のつよい共犯者だった。

食糧難の時代なので、褐色のトウモロコシの粉を煉って焼いたり、むしたようなパンが多かった。

よく噛まないとすぐに腹が痛くなるような食物だったが、珠代の手から渡されると、豊かな気分になった。

それにしてもあの姉妹たちは、なんの魂胆があって、三人が三人とも心を合わせ、あんなふうにして私を隠して泊めたのだろう。

冒険ごっこにしては、あの状況の下においては危険すぎる。

役者ともいえないような若い中途半端な私みたいな男を、自分の部屋の中に囲っておいて、何が楽しかったのだろうか。

父親以外はみんな女ばかりの家族だから、男がめずらしくて、私みたいになんでもいうことをきく弱い男をそばに置いて、軽くいたずらしてみたかったのだろうか。

信じられないことだろうが、姉妹たちと私との間には、性的な接触は何もなかったのだ。

六畳の部屋いっぱいに布団を敷いて、四人が重なり合うようにして寝れば、それが即ち性的な接触ではないか、と言われれば、そうだと答えるより他はないが、しかし世間の大人たちが想像するような、あからさまな、つまり、淫らな行為は何もなかった。

二十一歳の珠代は、いつもの蠱惑的な微笑で私に対していたが、たとえば、私の手を握ったり、私の体を抱きしめ、唇を寄せてくるようなことはしなかった。

もしそのようにせまってきたら、私は逃げたり拒否したりしないで、きっとおとなしく彼女のなすがままにしていたろう。

私のほうからもまた、珠代に対し、そのようなあからさまな性的行為に及ぶことはなかった。その勇気がなかった、というべきかもしれない。

正直にいうと、私は珠代に対して一度も勃起したことがなかった。

珠代の足をひろげて、そこへ自分の勃起したものを挿入したいというような衝動にかられたことはなかった。

それは私がまだ十六歳であり、「童貞」だったせいだろうか。

珠代から遠く離れているときに、珠代の乳房や尻や、あの蠱惑的な顔を夢想し、欲望をかきたてるということはなかった。したがって自慰する気もおきなかった。あの月光の中の太腿も自慰の対象にはならなかった。

もう一つ、たいせつなことを告白しよう。

珠代に対しては「縄」のイメージが湧かなかった。

つまり、珠代を縛りたい、縛る、という欲望がおきなかった。

このとき「童貞」ではあっても、「縄」「縛り」への熱いイメージを、私はすでに、はっきりと持っていた。

にもかかわらず、珠代と「縄」とは、遠くかけ離れた存在だった。

「縄」のイメージの湧かない珠代に対し、自慰行為の欲望が生じないのは当然だった。

私の性欲の中で、珠代と「縄」とは、どうしてあんなにもかけ離れていたのか。

これは、いま思っても不思議なことなのだ。

その理由はわからない。

じつはこのへんのことを考えながら書こうと思い、書いているうちに、納得できる答えがみつかるのではないかと期待もしていたのだが、やっぱりわからない。

男の十五、六歳から二十歳前半位までは、いくら敗戦直後の食糧飢餓時代とはいえ、最も自慰行為、性欲妄想の盛んなときなのだ。板塀の節穴をみても、木魚の割れ目をみても挿入したくなる発情時期なのだ。

それなのに、珠代に対してだけ、その種のイメージの対象にならなかったのは、どういうわけなのだろう。

たとえば、こんなことも考えられる。

この西木家の美しい三姉妹は、じつはもう生きている人間ではないのだ。

目黒の邸宅がアメリカ空軍の爆撃をうけたとき、西木家の全員は、すでに死んでいるのだ。

それが、何かの因縁があって、この葛飾の地に幽霊となって現われ、市川福二郎にとりついたのだ。

どんなに美しく魅力的な女性であっても、幽霊なのだから、実体はない。

実体が存在しないのだから、少年の自慰行為の対象にもならなかった……。

こんな怪異譚にしてしまえば、オチはつくが、これではどうもふざけすぎる。

ここで、こんなふうに、ふざけではいけません。

珠代は私に向かって、いつもの蠱惑的な微笑をうかべながら、

「私のことを、お姉さんと呼んでちょうだい。私は福二郎さんのことを、弟だと思うから」

と言った。

こんなセリフも、愛の口説(くぜつ)の一つだということを、いくら子供でも芝居者である私は知っていた。

口説という言葉は、いまは死語同然になっていると思うので、ここで国語辞典をひらき、意味を確認してみよう。

口説(くぜつ)……口さき。ことば。言いあらそい。口げんか。特に痴話げんか。

とある。そうか。特に痴話げんか、か。

ついでに、痴話も引いてみよう。

痴話(ちわ)……情人同士のたわむれてする話。むつごと。転じて、情事。

とある。情人というのは、うん、いい言葉だ。珠代さんと市川福二郎の仲は、情人か。納得できる。

コケティッシュな美貌の口もとから発せられる、そんな甘ったるい口説に、私は酔った。

狂おしいほど珠代を思い、会えないときは、せつなさ、苦しさに悶えたりするのだが、いま考えると、彼女の肉体に触れた記憶がない。手も握ってないのだ。

落花さんよ。こんなことを書くと、あなたはきっと私を笑うだろう。あるいは嗤うか。

そんなこと、ウソでしょう、と。

いまの私は、あなたと会ったとたんに、あなたの体に、やたらにさわりたがる。

人目を気にして、あなたは逃げる。私は追う。

指の先でもいいから、私はあなたにさわりたがる。

欲望をむきだしにして、さわりたがる。

でも……でも、六十年前は、さわれなかった。

あれはやっぱり私が少年だったせいか。

臆病だったから、だろうか。

いやいや、そうではないような気がする。

若かったから手が出せなかった、そう言ってしまっては、答えはかんたんだ。かんたんすぎる。

なにもこんなに悩むことはない。

性というものの不可解さが、そのへんにあるような気がする。

またわからなくなって、愚かな私は、堂々めぐりをはじめる。

(つづく)

濡木痴夢男へのお便りはこちら

|