|

|

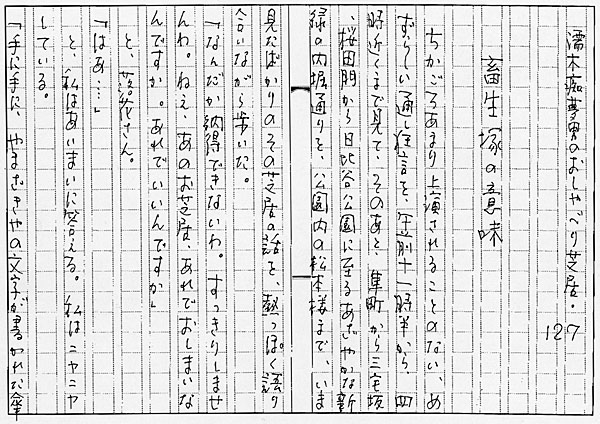

濡木痴夢男のおしゃべり芝居 第百二十七回

畜生塚の意味

|

|

ちかごろあまり上演されることのない、めずらしい通し狂言を、午前十一時半から、四時近くまで見て、そのあと、隼町から三宅坂、桜田門から日比谷公園に至るあざやかな新緑の内堀通りを、公園内の松本楼まで、いま見たばかりのその芝居の話を、熱っぽく語り合いながら歩いた。

「なんだか納得できないわ。すっきりしませんわ。ねえ、あのお芝居、あれでおしまいなんですか。あれでいいんですか」

と、落花さん。

「はあ……」

と、私はあいまいに答える。私はニヤニヤしている。

「手に手に、やまざきやの文字が書かれた傘を持った祭りの若衆が六人、その傘をくるくる派手にまわしながら、あんなに明かるく、浮き浮きと終わるなんて思いませんでしたわ。私、なんだかものたりません。途中まではとってもおもしろいお芝居だったのに」

言葉はちがうが、こういう意味のことを、彼女は私と肩をならべて歩きながら、やや憤激の色をみせて言う。

「あれでいいんだよ。お客さんを後味のいい楽しい気持ちにさせて、劇場の外へ送り出すには、ああいう明かるいにぎやかなフィナーレが必要なんだよ。あのいなせな祭りの若い衆たちは、じつは捕り手で、やがてはお富は捕縛される運命にあるんだ」

と私は、演じた側に立って弁明する。

ショートパンツの男女たちが、私と落花さんの背後からつぎつぎに追いぬき、走り去っていく。

皇居の周囲をジョギングしている元気な人間たちだ。劇場内にとじこもっている私たちはもちろん快楽を味わっているが、陽光を浴びながら走りまわっているこの人たちも快楽の中にいるのだろう。

私は、いま見てきた河竹黙阿弥の芝居を、十数年前に「立ち絵」として作っている。

(この「立ち絵」については、いま書くと長くなるので、あとで説明する)

私が作った「立ち絵」の「切られお富」の人形は、役人に捕まり、縛られたままで裸馬にのせられて引き回しの上に、磔台で処刑される。

(ついでだから書いておくと、これらの人形は、いま風俗資料館に預かってもらっている。同館の会員だったら、だれでも見ることができる)

落花さんよ。

この河竹黙阿弥の芝居を演出した人の文章を「筋書」で読んだあなたは、

「この演出家の言葉はおかしい。上から目線であり、どうも安心して読むことができない。すっきりしない」

と、つぶやいていた。

それをきいて私はウーンとうなり、ニヤニヤ黙って笑っていたが、じつはあなたのこのつぶやきが正しかったことを、芝居が終わってから知るという結果になりました。

落花さんよ。

演出家のこの文章を、開幕前に読んで、芝居の出来を直感したあなたは、まさに鋭い。

不気味なくらいに、鋭い。

おそれいりました、と言うより他はない。

幕末の退廃期に書かれたこの黙阿弥芝居について河竹登志夫氏は「名作歌舞伎全集」の中で、つぎのように書かれている。

見どころは、はじめも示したように、残虐な責め場、ゆすり場、殺し場などだが、「切られ与三」とちがい、つねに女の妖しさ、なまめかしさが重なっているところに、毒婦もの、悪婆ものの独特の退廃美がある。

赤間妾宅でお富が嬲り切りにされるところは、当時はかなりどぎつく演出されたらしい。たとえば、切り刻まれたお富を入れたつづらを安蔵が背負うと、「仕掛けにて本蘇芳(ほんすおう)の血汐葛籠を漏(も)ってだらだらと流れ出す」といった具合。

しかし、そうやって傷つけられたお富が、一ツ家で与三郎に再会したときには、顔を見られるのを恥じて「ええ、お恥ずかしゅうござります」と袖で顔をかくす――ここのところが、田之助は無類にうまかったという。

蘇芳というのは、辞書を引くと「マメ科の落葉低木。インド、マレーが原産。心材を削ってその色素から赤色染料をとる」とある。

古い講談とか浪曲の中で、人間が血だらけになることを、

「全身を蘇芳に染めてのたうちまわり」

などと表現する。私(濡木)も小説の中で何度か使っている。

切り刻んだお富の体をつづらの中に押し込め、それを安蔵が背負ったときに、つづらの隙間から血がしたたり流れるという場面はなかったが、血だらけになったお富が、逃げようとして悶え、部屋のふすまを両手でかきむしると、その手型が赤くべったりと付着するという演出が今回はあって、いささかの残酷味を感じさせた。

それより前の赤い扱帯(しごき)で後ろ手に縛られたお富が、数人の男に切り刻まれるというシーンは、きちんと演出されていたように思える。

(なにしろ全身に七十五針の傷を受けるのだ。やっぱり残酷な話だ)

何年か前に、同じ劇場で、沢村宗十郎が「お富」を演じたときには、このシーンは明確にはなかった。

今回の舞台も、台本に描かれているような嬲り切りというようなイメージではなく、短刀の先でチョイチョイと突く程度のもので、「どぎつい」とまではいかなかったが、まあ、それなりの雰囲気はあった。

それよりも何よりも、「切られ与三」と同じように、この芝居の中でも、お富と与三郎は当然肉体関係をもち、それがゆえの赤間妾宅での嬲り切りとなるのだが、じつは、この二人は、兄と妹なのである。

今回の舞台におけるラストシーンの「狐ケ崎畜生塚の場」というのは、その近親セックス、つまり「畜生道」を意味しているのだが、観客にははっきりとそのことを知らせてない。

やはり、演じている場所が、国民的な大劇場だからであろうか。

この芝居を演出した人の表現のあいまいさ、それを筋書で読んで首をひねった落花さんの不審感は、このあたりに原因があるのだと思うのだが、どうだろうか。

近いうちに私は、これらの「切られお富」よりも、もっと退廃的な、おぞましい匂いのする「切られお富」を、私が作った「立ち絵」でやるつもりでおり、その景気付けに、この一文をしたためた次第である。

* * *

追記。

この「おしゃべり芝居」を、さっそく読んでくれた落花さんが、私のところへ電話をかけてきた。

与三郎との情事がばれて、お富が全身を切り刻まれたとき、ふすま(あるいは壁だったか)に、べっとりと血だらけの手型がついた、と私は書いたが、その手型はお富のものではなく、赤間源左衛門の子分たちのものではないか、と落花さんは言うのである。

このときお富はもう失神していて、ふすまとか壁に両手を押しあてるような状態ではなかった、と言う。

「そうだったかなあ」

私には、はっきりした記憶がない。

そう言われてみれば、そうだったかもしれない、と思う。

日比谷公園の松本楼で食べたハヤシライスとカレーライスがうまかったことはよくおぼえているが、舞台の女形のこまかい動きは忘れている。

どうしてハヤシライスとカレーライスと二種類の味を知っているかというと、それは、落花さんと一緒にレストランに入ったとき、いつもちがうものを二種類注文し、それを半分ずつ食べるからである。

ハイ、ごちそうさま。

(つづく)

濡木痴夢男へのお便りはこちら

|