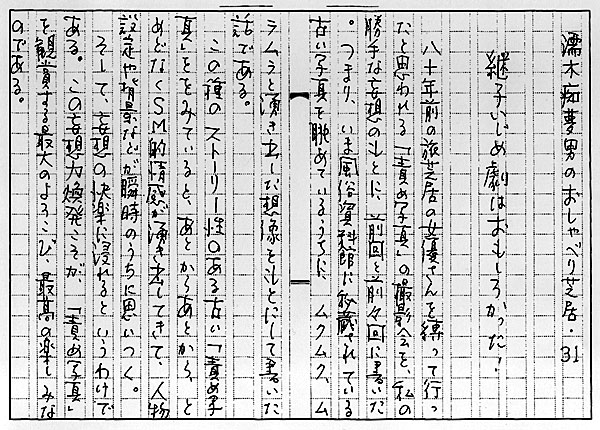

八十年前の旅芝居の女優さんを縛って行ったと思われる「責め写真」の撮影会を、私の勝手な妄想のもとに、前回と前々回に書いた。つまり、いま風俗資料館に秘蔵されている古い写真を眺めているうちに、ムクムク、ムラムラと湧きだした想像をもとにして書いた話である。

|

||||||

| | TOP | 濡木痴夢男のおしゃべり芝居 | プロフィル | 作品リスト | 掲示板 | リンク | | ||||||

|

copyright2007 (C) Chimuo NUREKI All Right Reserved. サイト内の画像及び文章等の無断転載を固く禁じます。 |