|

|

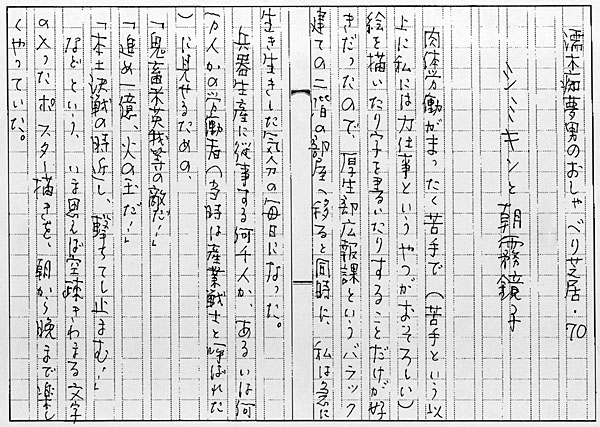

濡木痴夢男のおしゃべり芝居 第七十回

シミキンと朝霧鏡子

|

|

肉体労働がまったく苦手で(苦手という以上に私には力仕事というやつがおそろしい)絵を描いたり字を書いたりすることだけが好きだったので、厚生部広報課というバラック建ての二階の部屋へ移ると同時に、私は急に生き生きした気分の毎日になった。

兵器生産に従事する何千人か、あるいは何万人かの労働者(当時は産業戦士と呼ばれた)に見せるための、

「鬼畜米英我等の敵だ!」

「進め一億、火の玉だ!」

「本土決戦の時近し、撃ちてし止まむ!」

などという、いま思えば空疎きわまる文字の入ったポスター描きを、朝から晩まで楽しくやっていた。

上司の命令による原稿のポスター作りに飽きると、自分でいい加減な標語を考え、オリジナルのポスターを勝手に描いたりしていた。

私には国を愛する精神の持ち合わせなどほとんどなかったが、まわりの大人たちの目には、健気で立派な愛国少年に見えたかもしれない。

白い紙いっぱいに、日の丸の鉢巻を額にしめたたくましい男の顔を描いて絵の具の色彩と感触を味わい、その横にアメリカとイギリスを呪い軽蔑し、最後の勝利は神国日本のもの、という威勢のいい言葉を、赤と黒の筆で書けば、まじめに働いていると認められた。

私にとってその職場は、快楽的な、ぜいたくな空間だった。

デッサンを習い、人物の描き方を教わり、色彩を操作する楽しみを味わった。

この巨大な軍需工場にむりやり引っ張られてきた洋画家の間所一郎は、常に親切に、誠実に、私を指導してくれた。

「ね、きみ、アメちゃんとまともにいくさをして、日本が勝てると思う?」

と、ときどきひとりごとのように私の耳のそばでつぶやいていた。

私に絵の技法を教えることが、あの、あすをも知れぬ時代の、彼の楽しみだったのかもしれない。彼は画家であり、書家でもあった。

私利とか、私欲とかを、まったく持たない人だった。誠実すぎて鈍重な感じすらあった。

年齢は五十歳前後だったと思う。本当の芸術家というものは、こういうものか、と私は思い、慕った。

愛国少年を小利口に演じていた十五歳の私のほうが、よほど俗物だった。

広報課には、もう一つ仕事があった。

工場で兵器を作っている「産業戦士」たちを慰問にくる演芸隊を出迎え、接待する仕事だった。

歌謡曲、漫才、漫談、落語、浪曲、講談などの芸人たちが、一つの演芸グループに組織されて、兵器製造工場を巡回慰問していた。

東京都内、その周辺の市街にある劇場、映画館、寄席などは、アメリカ軍の爆撃をうけて、ほとんど焼滅していた。

演芸を楽しむ市民たちも、同時に家を焼かれ、四散している。

巡回慰問団は政府の命令のもとに、何班にも分かれて作られ、あちこちを巡演して活動していたらしいが、私にはこまかいことはわからない。

広報部にいたおかげで、私は当時活躍していた有名な芸人たちに接することができた。

労働者に人気があったのは、歌謡曲だった。テープなどというもののない時代なので、歌手には三、四名のバンドがついており、生演奏だった。

(アコーディオンを弾く人が一人だけという歌手もいたが)

楽器から発せられる音楽の色はやさしく平和であたたかい。

歌と音楽は、他のどんな演芸よりも、人々の心と体の疲れを癒やす効果があったように思う。

厚生部広報課の木造二階建てのバラックの前に、雑草の生えた空地があり、その向こう側に、日立厚生館という、これも倉庫のような形の、ぎっしり詰めれば三百人は収容できる集会所があった。

飾りけのない建物だが、いまでいうところのホールのような役目を果たしていた。

芝居を演じるために作られたと思われる立派な舞台があり、その舞台の下手には、長い花道までついていた。

(私はだれもいないときに建物の中へしのびこみ、この花道で「勧進帳」の弁慶の飛び六方を真似して楽しんでいた)

客席の広報には、映画を写す映写設備もあった。

舞台の裏側には、道具部屋をはさんで、出演者が五十人は準備できるほどの広さの楽屋があった。畳敷きの和室である。

ただし個室はなく、大部屋だけで、壁にむかって三方に、長い板を一枚、横に振り渡した化粧台が並んでいた。

広報課には、女学生が三人配属されていた。みんなもんぺ姿だった。

その中に久我千代子という私より二、三歳年上の、おかっぱ頭の美少女がいて、慰問団を接待する役目は、主にその人がやった。

慰問団の人数が多いときには、私も久我千代子の下でその接待を手伝うように命令された。

トラックに乗せられて運ばれてきた慰問団を、広報部の課長が迎え、あいさつを交わしたあと、出演者たちを厚生館の楽屋へ案内するのが、久我千代子と私の役目だった。

楽屋は、即、彼らの休憩室となり、私はそこへお茶や食事を運び、こまごまとした案内係をつとめた。

名の知れた芸人たちの、舞台以外の風貌に触れるのは、興味深い経験だった。

個性のつよい、それぞれの姿を見た。

私や久我千代子のような未成年に対して、意味もなく侮蔑し、傲岸な態度をとる芸人がいた。

自分のような一流の芸人が工場なんかに慰問にきたんだ、もっとうまいものを食わせろ、などと言わんばかりの歌手がいた。

少年の目に、多くの芸人たちは俗物に見えた。

このときの経験は、書くとキリがなくなるので省略する。

「漫談」の徳川夢声がきた。

楽屋の中央の畳の上にあぐらをかいてすわった徳川夢声の前に、私は緊張して昼食の盆をさし出した。

このときの彼の滋味にあふれた温顔を、忘れることができない。

「ほほう、パン食ですか、これはしゃれてますな」

ニコニコ機嫌よく笑いながら、盆の上のコッペパンを手に取り、二つに割ると、その一片をうまそうに口に運んだのだ。

パンの横にはスープの入った茶碗と、切り干し大根の煮たものがあった。パンといっても、黒いふすまの入った、いまから思えばボソボソした粗末な小麦粉のかたまりにすぎなかった。

ふすまというのは、麦を粉にひいたときに出る皮のカスのことであり、本来はすててしまう部分である。

食料欠乏の時代には、それを小麦粉の中に混入したパンが、慰問団へ提供する工場側のせいいっぱいのご馳走だった。

いつも飢えていた少年の私にも、そのパンはうまいものではなかった。

それを徳川夢声は、私たちに気を使って、笑顔を絶やさずに、上機嫌で、残らず食べたのだ。

スープは、トウモロコシをすりつぶしたお粥のようなどろどろした汁だった。

彼はそれもうまそうに飲んでくれた。

給仕をする私たちに、そのあたたかみのある食べ方が伝わった。

私は感動した。人物の大きさを感じた。

六十年前のそのときの感動が、こうしてまだ忘れられないでいる。

彼は自分のカツベン(活動写真弁士、映画説明者)時代の体験を、絶妙の話術で、ユーモアたっぷりに語り、客席の労働者たちを楽しませた。

無声映画からトーキーになってから、まだそれほどの年月は経っていない。カツベンという言葉にも、まだ日常性があった。

シミキンと朝霧鏡子のことも書こう。

当時の「爆笑王」シミキンこと清水金一一座が、慰問団として厚生館へやってきた。

笑いに飢えていた労働者たちで、客席は超満員にふくれあがった。

私もすでに浅草の舞台で、シミキン一座の喜劇を何度も見ている。

「シミキンの浅草の坊ちゃん」を、常盤座のかぶりつきで見ている。

私は「浅草の坊ちゃん」の主題歌を、いまでも唄える。

強いばかりが、男じゃないと、

いつか教えてくれた人……

というのだ。

この歌はそれから数十年も経って関敬六がひきつぎ、つい最近まで浅草の木馬亭「劇団二十一世紀」の舞台で唄っていた。

その関敬六も、いまは亡き人である。

朝霧鏡子も、私は舞台で見ている。

シミキン一座に入る前まで、松竹少女歌劇にいたスターである。

浅草の国際劇場で、私はこの人の歌や踊りを見ている。映画にも主演している。

さほどの美人ではなかったが、丸顔で、親しみのある、可愛らしい日本的な風情があった。

外から楽屋の入り口に案内したとたん、彼女は私の横にすっと寄ってきて、

「ね、お便所どこかしら?」

耳もとでささやいた。

工場では味わったことのない女の甘い匂いに包まれ、私はどぎまぎして足がすくんだ。

まぶしいほどのオーラを身近に感じて、私は腰がぬけたようになり、返事ができなかった。

私は黙って頭をぺこぺこ下げながら、彼女を別棟になっている共同便所へ案内した。

出演者の世話係である私は、楽屋にいて、シミキン一座の喜劇に絶え間なく湧きあがる客席の笑い声をきいていた。

舞台が終わりに近づいたころ、いったん楽屋に引っ込んできたシミキンが、足をふらつかせながら、私に言った。

「坊や、酒はないか、酒を持ってこい」

朝霧鏡子も、舞台から引っ込んできて、介抱するような姿勢でシミキンのそばにいた。

「座長、まだ舞台終わってないのよ」

叱りつけるように彼女は言った。

「のどがかわいた。酒がないとつづけられない」

シミキンは、かすれ声でわめいた。たしかに苦しそうだった。

それをきいて、わたしはすぐに久我千代子に相談した。

彼女はうなずくと、楽屋の片隅にある炊事場へ小走りにいき、金属製の大きな戸棚の鍵をあけた。

そして下段の奥のほうから、日本酒の一升瓶を取り出した。

「大丈夫よ、課長に言われてるの」

しっかりした口調で千代子は私に言うと、その一升瓶と、湯飲み茶碗を持って、シミキンがはあはあ息をついている前へもどった。

「ありがてえ。あるところにはあるもんだ」

シミキンは自分で一升瓶をつかむと茶碗へ酒を注ぎ、のどを鳴らして飲んだ。

膝にこぼした酒を、朝霧鏡子がかいがいしく手ぬぐいで拭いた。

すこし離れたところでそれを眺めながら、千代子は私の耳にささやいた。

「きょう、お芝居が終わったら一座のみなさんにお出しするようにって、課長に言われてるの」

兵器製造工場には、こういう酒がどこからか、ときどき配給されるのだった。

それにしても久我千代子は機転のきく、しっかりした女学生だった。私は彼女を尊敬した。

芝居が終わると楽屋にテーブルを並べ、座員たちに酒と食事が出た。

熱演してくれた一座の人たちに課長があいさつをし、礼をのべた。

座員たちが帰ったあとで、シミキンだけが朝霧鏡子を相手に、ぐずぐずと酒を飲みつづけていた。

私は課長から、二人を亀有の駅まで送っていくように命じられた。

夜八時を過ぎていて、右も左も暗い田んぼと畑の道であった。

酔って足どりもおぼつかないシミキンを、朝霧鏡子は肩にかつぐようにして支えて歩いた。

私は二人の三メートルほど前を、ゆっくりと歩いていた。

「鏡子ォ、鏡子ォ!」

ときどき泣くような声を出してシミキンがわめいた。

足もとがよろめき、歩けなくなって地面に片膝をついたりした。

シミキンの手が、朝霧鏡子の肩越しに、服の上から乳房をつかんで揉んでいるのを私は見た。

朝霧鏡子は、からみつくシミキンのその手を払おうとせずに、けなげに支えながら歩きつづける。

乳房を揉みながら、シミキンは駅までの道を時間をかけて歩いた。

(いいなあ!)

と私は思った。

一座の座長ともなれば、美しい女優のオッパイをこんなにも自由に、歩きながら揉むことができる。いいなあ!

私は、徳川夢声のような、滋味と温顔をたたえた風格のある老人にはなれなかったが、シミキンに似たような、乳房好みの男になれたような気がする。

ここはちょっと(笑)かな。

(つづく)

濡木痴夢男へのお便りはこちら

|